Dein Marktpotenzial entschlüsselt • So findest du die echte Größe deines Marktes

Wie groß ist dein Markt wirklich?

Warum falsche Annahmen über den Markt dich teuer zu stehen kommen und wie du ihn richtig bestimmst.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

-

Viele Unternehmen überschätzen die Marktgröße und riskieren dadurch Fehlinvestitionen.

-

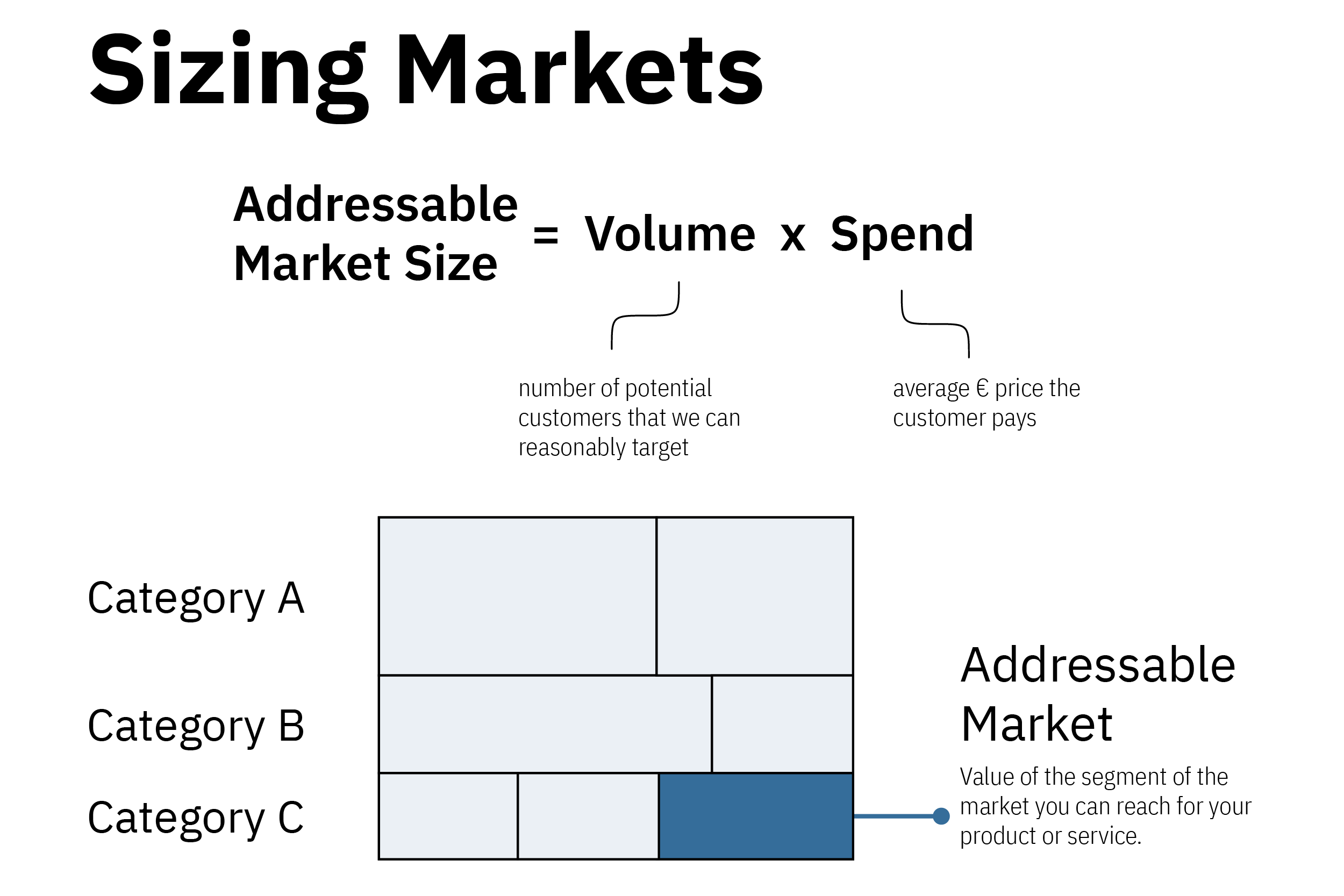

Die Formel für die Marktgröße lautet: Marktgröße = Kundenvolumen x durchschnittlicher Umsatz pro Kunde.

-

Der Markt ist nicht gleich die gesamte Branche. Ein realistischer Markt bedeutet, sich auf tatsächlich erreichbare Kunden zu fokussieren.

-

Die Marktanalyse erfordert eine schrittweise Segmentierung: Geografie, Branche, Kategorie, Preissegment, Vertriebskanal und Kundenverhalten.

-

Wer Marktzahlen nur von Beraterreports übernimmt oder zu grob kalkuliert, läuft Gefahr, Fehlentscheidungen zu treffen.

-

Ein fundierter Marktansatz gibt dir die Sicherheit, in einen wirtschaftlich tragfähigen Markt zu investieren und Stakeholder zu überzeugen.

Marktgröße = Kundenvolumen x Umsatz pro Kunde

Der Markt ist nicht die gesamte Branche

Marktanalyse erfordert eine detaillierte Segmentierung

Fundierte Marktbewertung reduziert Investitionsrisiken

Die richtige Berechnung des Marktes: Ein strukturiertes Vorgehen

1. Die Grundformel verstehen: Marktgröße = Volumen x Umsatz pro Kunde

Jede Marktanalyse beginnt mit einer klaren mathematischen Grundlage:

1. Volumen = Anzahl potenzieller Kunden, die realistisch erreicht werden können.

2. Umsatz pro Kunde = Durchschnittlicher jährlicher Betrag, den ein Kunde für das Produkt oder die Dienstleistung ausgibt.

Werden diese beiden Werte korrekt ermittelt, ergibt sich ein realistischeres Marktpotenzial als durch bloße Schätzungen.

Marktgröße basiert auf zwei Faktoren: Kundenvolumen & Umsatz pro Kunde

Bloße Schätzungen führen oft zu Fehlbewertungen

2. Den Markt segmentieren: Wen kannst du wirklich erreichen?

Viele Unternehmen machen den Fehler, den gesamten Markt einer Branche als potenziell zu betrachten. Die realistische Marktgröße liegt aber deutlich darunter. Durch eine schrittweise Segmentierung kann ein klareres Bild entstehen:

-

Geografische Eingrenzung (z. B. nur Deutschland statt global)

-

Industrieauswahl (z. B. Sportbekleidung statt allgemeiner Einzelhandel)

-

Kategorie-Definition (z. B. Sneakers statt alle Sportschuhe)

-

Preisbereich (z. B. Premium-Lifestyle-Sneakers statt Massenmarkt)

-

Vertriebskanal (z. B. nur Online-Direktvertrieb, nicht stationärer Handel)

-

Kundentypologie (z. B. urbane Millennials mit Nachhaltigkeitsfokus)

Erst durch diesen Drill-Down-Prozess entsteht eine realistische Schätzung der tatsächlichen Marktgröße.

Geografische & branchenspezifische Eingrenzung ist essenziell

Vertriebskanäle und Preissegmente bestimmen die Erreichbarkeit

Kundenverhalten ist entscheidend für realistische Marktpotenziale

3. Den jährlichen Umsatz pro Kunde berechnen

Der zweite Faktor, der oft falsch berechnet wird, ist der jährliche Umsatz pro Kunde. Dabei spielen folgende Faktoren eine Rolle:

-

Durchschnittlicher Preis des Produkts (z. B. 120 € pro Sneaker)

-

Kaufhäufigkeit pro Jahr (z. B. 2 Sneaker pro Jahr)

Die Rechnung:

Wird dieser Wert unterschätzt oder überschätzt, verzerrt das die gesamte Marktanalyse.

Umsatz pro Kunde berechnen: Preis x Kaufhäufigkeit

Über- oder Unterschätzung kann Marktgröße verzerren

4. Die Berechnung zusammenführen

Beispiel für einen Markt:

-

10 Millionen potenzielle Kunden, die realistisch erreichbar sind.

-

Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde: 240 € pro Jahr (120 € pro Sneaker x 2 Käufe/Jahr).

-

Marktgröße = 10 Millionen x 240 € = 2,4 Milliarden € pro Jahr.

Durch diese methodische Berechnung entsteht eine fundierte Grundlage für Investitionsentscheidungen, die besser ist als eine grobe Schätzung.

Realistisch erreichbare Kunden x jährlicher Umsatz pro Kunde = Marktgröße

Fundierte Marktgröße ermöglicht präzisere Investitionsentscheidungen

Häufige Fehler und Fehleinschätzungen bei der Marktanalyse

1. Der Markt wird zu groß angesetzt

Viele Startups präsentieren große Marktstudien mit Milliardenbeträgen, die aber oft die gesamte Branche abbilden, nicht das realistische Marktpotenzial.

Lösung:Immer auf die tatsächlich erreichbare Kundengruppe fokussieren.

2. Kundenverhalten wird falsch eingeschätzt

Es reicht nicht, nur die potenzielle Kundenanzahl zu kennen. Manche Zielgruppen haben kein echtes Kaufinteresse oder ein zu niedriges Budget.

Lösung: Durch Interviews, Umfragen und Marktanalysen absichern.

3. Umsatz pro Kunde wird überschätzt

Viele Unternehmen gehen von einem viel höheren Umsatz pro Kunde aus, als tatsächlich möglich ist.

Lösung:Durchschnittspreise realistisch berechnen und Kaufhäufigkeit kritisch hinterfragen.

4. Konkurrenz wird unterschätzt

Der Marktanteil kann nie 100 % betragen. Viele Unternehmen ignorieren bestehende Konkurrenten.

Lösung: Einen realistischen Marktanteil annehmen (z. B. 5-10 % statt 50 %).

5. Top-Down statt Bottom-Up Schätzungen

Viele Startups setzen nur auf "Top-Down"-Berechnungen, indem sie von einem Gesamtmarkt ein Prozent abziehen (z. B. "Wenn wir nur 1 % des Marktes bekommen...").

Lösung: Eine "Bottom-Up"-Schätzung ist oft realistischer und genauer.

Branche ≠ Markt – realistische Abgrenzung ist entscheidend

Befragungen und Datenanalysen sichern realistische Annahmen

Durchschnittspreis und Kaufhäufigkeit realistisch berechnen

Realistischer Marktanteil liegt oft bei 5-10 %, nicht 50 %

Bottom-Up-Ansatz ist präziser als pauschale Prozentschätzungen

Fazit: Der richtige Ansatz führt zu besseren Entscheidungen

Ein realistisches Verständnis des Marktes ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Wer seine Marktgröße methodisch bestimmt, erhöht die Chancen auf fundierte Investitionen, erfolgreiche Finanzierungsrunden und nachhaltiges Wachstum.

Der klügere Ansatz: Weniger Wunschdenken, mehr realistische Berechnung. So treffen Unternehmen und Startups bessere Entscheidungen mit weniger Risiko.

Marktgröße richtig berechnen = bessere Entscheidungen

Realistische Einschätzung verhindert kostspielige Fehler