Das stille Risiko

An einem Montagmorgen steht ein Betrieb in Nordhessen still. Der einzige Meister, der wusste, wie eine bestimmte Sondermaschine nachjustiert werden muss, ist seit Freitag in Rente. Die Produktionslinie steht, die Kunden warten, die Stimmung kippt. Niemand im Haus kennt die exakten Handgriffe.

Solche Szenen sind kein Ausnahmefall. Eine Erhebung des Instituts für Mittelstandsforschung zeigt: Drei von vier Unternehmen verlieren beim Ausscheiden von Mitarbeitern entscheidendes Wissen – häufig ohne jede Vorkehrung. Während Digitalisierung, Fachkräftemangel und geopolitische Unsicherheiten Schlagzeilen dominieren, bleibt ein schleichendes Risiko unbeachtet: das Verlöschen des kollektiven Gedächtnisses.

Das Organisationsgedächtnis umfasst mehr als Aktenordner oder ERP-Datenbanken. Es meint die Fähigkeit einer Organisation, Wissen, Erfahrungen und Entscheidungslogiken so zu bewahren, dass sie jederzeit nutzbar bleiben. Für mittelständische Betriebe, die häufig auf wenigen Schlüsselpersonen, engen Kundenbeziehungen und impliziten Routinen basieren, ist es Überlebensfaktor – und doch bleibt es meist unsichtbar.

Was ein Organisationsgedächtnis wirklich ist

Der Begriff „Wissensmanagement“ wirkt technokratisch, erinnert an Datenbanken, an das bloße Speichern von Dokumenten. Das Organisationsgedächtnis hingegen umfasst drei Dimensionen:

-

Struktur: Prozessbeschreibungen, Handbücher, technische Dokumentation.

-

Kontext: Erfahrungsberichte, Lessons Learned, Fehlergeschichten.

-

Verknüpfung: Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Partnern, implizite Regeln und Netzwerke.

Während Daten schnell veralten, bleibt die Fähigkeit, aus Vergangenheit systematisch zu lernen und dieses Lernen operationalisierbar zu machen, der eigentliche Wettbewerbsvorteil.

Statistiken & Fakten

Produktivitätssteigerung

Unternehmen, die ein effektives Wissensmanagement einführen, verzeichnen Produktivitätssteigerungen von bis zu 67 %, während die Zeit für Informationssuche um fast 35 % sinkt.

Bessere Entscheidungsprozesse

Laut McKinsey verbessert ein solches System Entscheidungsprozesse um 31,6 %.

Wissensdatenbanken als Leistungs-Booster

91 % der leistungsstarken Teams nutzen eine Wissensbasis aktiv, besonders im Kundenkontakt, um Abläufe zu optimieren.

Zeitverlust durch Informationssuche

Wissensarbeiter verbringen bis zu 30 % ihrer Arbeitszeit, also etwa 2,5 Stunden täglich, mit der Suche nach benötigten Informationen.

Strukturschwäche im europäischen Mittelstand

Nur <20 % der europäischen KMU sind hoch digitalisiert – im Vergleich zu ~50 % der Großunternehmen. Das beeinträchtigt ihre Widerstandsfähigkeit deutlich.

Risiko • Wenn das Gedächtnis versiegt

Die Risiken sind gravierend:

-

Wissensverlust durch Fluktuation: Know-how verschwindet mit dem Ruhestand der Babyboomer.

-

Abhängigkeit von Einzelpersonen: Wenn ein Betrieb nur dank „des einen Spezialisten“ funktioniert, ist er erpressbar und fragil.

-

Fehlerwiederholung: Ohne Lessons Learned werden die gleichen Fehler mehrfach teuer bezahlt.

-

Entscheidungsträgheit: Jede Entscheidung beginnt wieder bei Null – langsam, inkonsistent, abhängig vom Bauchgefühl.

-

Nachfolgeprobleme: Ohne gesichertes Wissen wird die Unternehmensübergabe zur riskanten Blackbox.

-

Kunden- und Lieferantenbeziehungen: Verschwinden mit der Geschichte der Verhandlungen, Preisabsprachen, Sonderlösungen.

Erfolgsbeispiel aus der Praxis

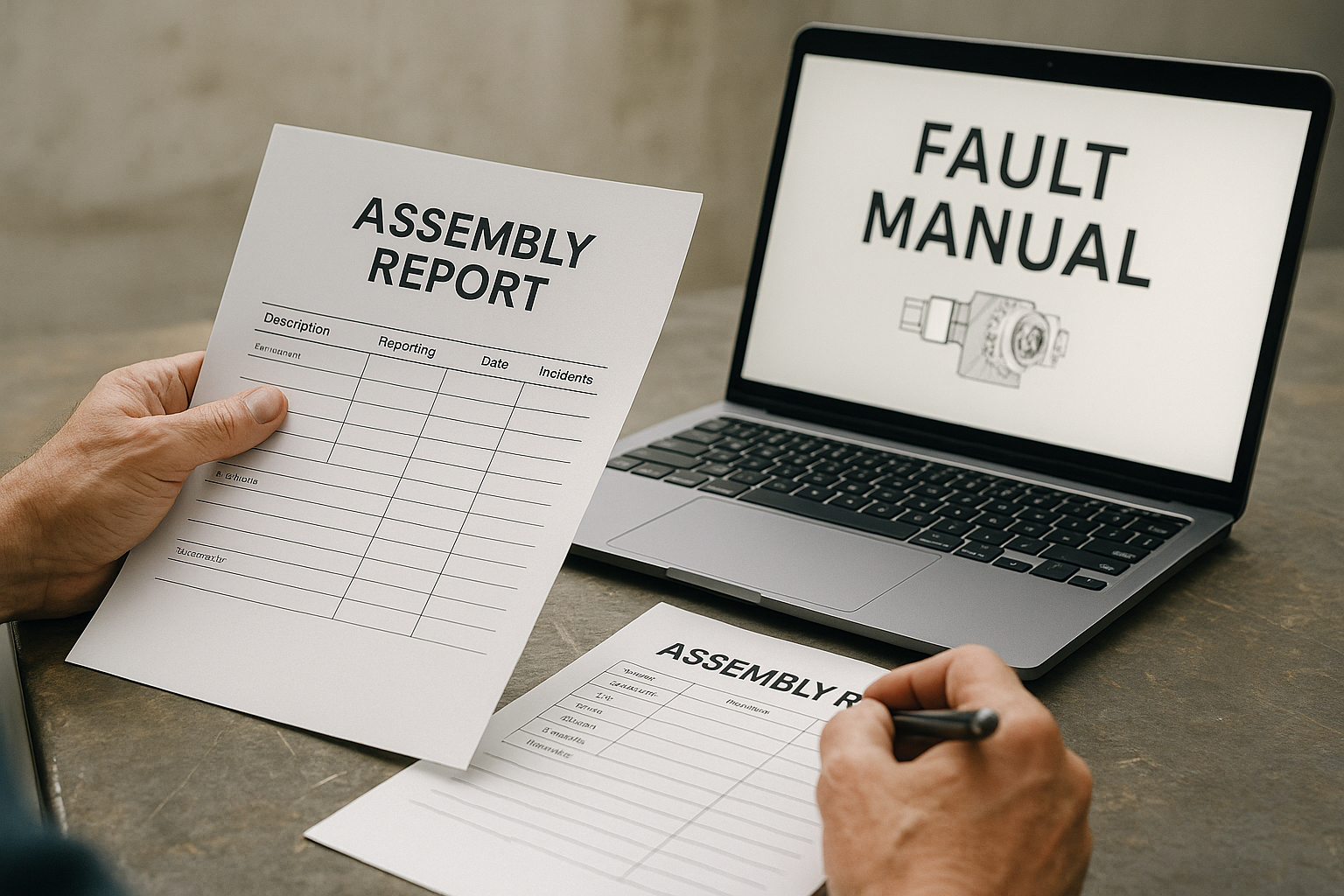

Die BMA AG in Braunschweig, ein traditionsreiches Maschinenbauunternehmen mit rund 310 Mitarbeitenden, stand vor einer typischen Herausforderung: Erfahrungswissen aus dem Service ging verloren. Monteure dokumentierten ihre Einsätze nur lückenhaft, Berichte verschwanden in Schubladen, und wertvolles Know-how blieb in den Köpfen Einzelner. Die Folge waren Wiederholungsfehler, unnötige Kosten und eine hohe Abhängigkeit von einzelnen Personen.

Statt das Problem hinzunehmen, führte das Unternehmen standardisierte Montageberichte ein, die jeden Serviceeinsatz nachvollziehbar machen. Ergänzt wurde dies durch ein zentrales Fehlerhandbuch, das typische Probleme und ihre Lösungen systematisch erfasst.

Die Wirkung zeigte sich schnell: Wiederholungsfehler gingen messbar zurück, die Servicequalität stieg, und neue Mitarbeitende konnten sich deutlich schneller einarbeiten. Aus einer Schwachstelle wurde eine Stärke, das Organisationsgedächtnis der BMA AG ist heute bewusst gestaltet.

Wert • Warum sich der Aufwand lohnt

Der Aufbau eines Organisationsgedächtnisses ist keine „weiche“ Aufgabe, sondern ein harter Wettbewerbsvorteil:

-

Handlungsfähigkeit bleibt erhalten: auch wenn Schlüsselpersonen ausfallen.

-

Entscheidungen werden schneller und besser, weil die Gründe dokumentiert sind.

-

Kosten sinken, da Fehler nicht mehrfach bezahlt werden.

-

Attraktivität steigt für Talente, die schneller integriert werden, und für Investoren, die weniger Risiko sehen.

-

Strategische Robustheit: Unternehmen werden unabhängig von Zufall und individueller Erinnerung.

Fallbeispiel:

Die Friedr. Lohmann GmbH (Witten, 315 Mitarbeitende) führte eine „Wissensbilanz – Made in Germany“ ein. Das Ergebnis: intellektuelles Kapital wurde sichtbar, insbesondere im Strukturkapital. Die Bilanz wird heute aktiv in Bankgesprächen genutzt – ein Beweis, dass Wissen zu einem verhandelbaren Werttreiber werden kann.

Hybrid-Ansatz: Human Excellence trifft Technologie

Ein Organisationsgedächtnis entsteht nicht allein durch Tools. Entscheidend ist die Balance:

-

Human Excellence: Erfahrungswissen durch Storytelling-Sessions, Mentorentandems, Entscheidungsreviews sichern.

-

Technologie: Wissensdatenbanken, semantische Suche, ERP-Integration und KI schaffen Auffindbarkeit und Skalierung.

Beispiel:

Die J. Schmalz GmbH (Glatten, 500 Mitarbeitende) etablierte ein Unternehmenswiki, das mehr ist als eine Datenbank. Informationen werden verlinkt statt kopiert, Inhalte haben eine „Halbwertszeit“. Der entscheidende Faktor: Der Geschäftsführer lebt die Nutzung selbst vor. Damit wurde das Wiki zum lebendigen Teil des Betriebs, nicht zur Pflichtübung.

Implikation:

Das Organisationsgedächtnis ist nicht Projekt, sondern Kultur. Es ist ein gelebtes Versprechen: Wissen gehört der Organisation, nicht einzelnen Personen.

Erfolgsbeispiele aus der Praxis

AUCOTEAM GmbH

(Berlin, 140 Mitarbeitende):

Firmenwiki + Projektassistent → verbesserte Projektreflexion, spürbarer Kulturwandel.

Würth Elektronik ICS (Öhringen, 160 Mitarbeitende):

Wiki + Projektmasterliste → Wissen in vergleichbarer Form nutzbar, weniger Abhängigkeiten.

Krautzberger GmbH

(Eltville, 100 Mitarbeitende):

ERP-Integration von Versuchsberichten → Produktwissen sofort verfügbar, Rückfragen reduziert.

Stadtwerke Wismar GmbH (100 Mitarbeitende):

5-Phasen-Einführung von Wissensmanagement → klare Kommunikation, Wissensinseln vernetzt.

Fokus maximieren und Risiko minimieren

Risikotreiber:

-

Abhängigkeit von Schlüsselpersonen

-

Fehlende Nachfolgeplanung

-

Unsichtbare Wissensverluste in Projekten

-

Informationsinseln durch unverbundene Systeme

Werttreiber:

-

Gesicherte Handlungsfähigkeit

-

Schnellere Entscheidungen

-

Höhere Attraktivität für Fachkräfte und Investoren

-

Resilienz in Krisenzeiten

-

Innovationskraft durch systematisches Lernen

Fun Facts & Begriffs-Hintergründe

Wissensverlust rechnet sich stark

Die „Nicht-Lernkosten“ (Kosten, die durch das permanente Wiederlernen entstehen) können bis 9,7 % des BIP eines Landes ausmachen .

Corporate Amnesia: Die stille Vergesslichkeit

Der Begriff beschreibt den Verlust kollektiven Wissens, z. B. durch hohe Mitarbeiterwechsel. Induktionszeiten von bis zu 12 Monaten und Kosten von 46 % bis 240 % eines Jahresgehalts (je nach Position) sind keine Seltenheit.

Tribal Knowledge: Das unterschätzte Kulturgut

„Tribal Knowledge“ ist implizites, oft informelles Wissen im Kopf Einzelner – etwa über Abläufe, Sonderfälle oder Kundenwünsche. Es fällt unter „tacit knowledge“ und verschwindet meist unbemerkt.

Transactive Memory: Das Gruppen-Gedächtnis

In Teams entsteht ein „geteiltes Gedächtnis“, bei dem Mitglieder wissen, wer welches Wissen hat. Das steigert Koordination und reduziert Zeitverlust beim Wissenstransfer.

Kritische Fragen an die Leser:innen

-

Was würde morgen nicht mehr funktionieren, wenn zwei Schlüsselpersonen heute gehen würden?

-

Wer in Ihrem Betrieb besitzt Wissen „wie ein Monopolist“ – und macht sich dadurch unersetzlich?

-

Wie viel Geld verlieren Sie jedes Jahr durch Fehler, die schon einmal passiert sind?

-

Wissen Sie mehr über Ihre Maschinen als über die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter?

-

Ist Ihr Unternehmen eine lernende Organisation – oder eine vergessende?

-

Wenn Sie Ihr Unternehmen morgen verkaufen müssten: Wäre Ihr Organisationsgedächtnis ein Werttreiber oder ein Risiko?

Die Chancen

Der Mittelstand sitzt auf einem Schatz: das gesammelte Erfahrungswissen von Generationen. Doch dieser Schatz ist bedroht durch Vergessen, Fluktuation, fehlende Strukturen. Wer ihn sichert, gewinnt Stabilität, Geschwindigkeit und Vertrauen. Wer ihn vernachlässigt, riskiert, dass sein Lebenswerk in entscheidenden Momenten ins Leere greift.

Das Organisationsgedächtnis ist kein Luxus. Es ist das unsichtbare Kapital, das über die Zukunftsfähigkeit entscheidet.

Sofortwirkung

Kleine Schritte mit großer Wirkung, schnelle Ergebnisse, die sofort spürbar sind.

Strategischer Weitblick

Den Horizont erweitern, Wissen wird zur strategischen Ressource für nachhaltigen Erfolg.

Dauerhafte Handlungsfähigkeit

Wissen als Routine, Werkzeuge, Kultur und Kompetenzen sichern langfristige Stabilität.

Drei Wirkebenen für ein lebendiges Organisationsgedächtnis

Ein Organisationsgedächtnis muss nicht als Großprojekt beginnen. Im Gegenteil: Wer gleich versucht, alle Erfahrungen und Prozesse zu erfassen, scheitert schnell an der Komplexität. Erfolg entsteht dann, wenn man auf drei Ebenen denkt – und schrittweise vorgeht.

1. Sofortwirkung • Immediate Impact

Der erste Schritt liegt nahe: kleine Interventionen mit schneller Wirkung.

Beispielsweise lässt sich nach jedem Projekt oder Auftrag eine kurze „Lessons Learned“-Runde einführen: drei Fragen, 20 Minuten Zeit, Ergebnis eine halbe Seite Text. Der Effekt ist sofort spürbar: Fehler werden nicht wiederholt, Best Practices werden sichtbar, Mitarbeitende merken: Wissen zählt.

Impulse für Sofortwirkung:

-

„Fehlerbuch“ für den Außendienst anlegen.

-

Erfahrungsinterviews mit scheidenden Mitarbeitern führen – eine Stunde Aufnahme genügt.

-

Ein einfaches Wiki oder eine Teams-Seite als Sammelpunkt eröffnen.

2. Strategischer Weitblick • Visionary Strategy

Parallel braucht es einen Plan für die Zukunft. Denn ein Organisationsgedächtnis ist nicht nur Problemlöser, sondern Fundament.

Hier helfen Instrumente wie die Wissensbilanz – Made in Germany: Sie macht sichtbar, welches Kapital in Menschen, Strukturen und Beziehungen steckt. Unternehmen können damit ihre Wissensbasis erstmals wie ein Asset steuern – und zeigen auch Investoren oder Banken, dass Wissen kein Risiko, sondern Werttreiber ist.

Impulse für strategischen Weitblick:

-

Eine Wissenslandkarte erstellen: Welche Prozesse, Kunden oder Technologien hängen an Einzelpersonen?

-

Wissensbilanz oder internes Dashboard aufbauen.

-

Governance-Regeln formulieren: „Wissen gehört der Organisation, nicht der Abteilung.“

3. Dauerhafte Handlungsfähigkeit • Sustainable Capability

Das Ziel ist ein Organisationsgedächtnis, das im Alltag funktioniert. Es muss so selbstverständlich sein wie die Buchhaltung. Dazu gehören Werkzeuge, Routinen und eine Kultur, die Wissen nicht hortet, sondern teilt. Technik ist dabei nur die Hälfte – die andere Hälfte ist Haltung.

Impulse für dauerhafte Handlungsfähigkeit:

-

Mentorentandems etablieren: Senior & Junior arbeiten sechs Monate gemeinsam.

-

Entscheidungsjournale einführen: Warum wurde etwas entschieden, welche Alternativen gab es?

-

Technologie pragmatisch nutzen: ERP-Integration für Versuchsberichte, KI-gestützte Suche im Intranet.

Quellen & weiterführende Literatur

-

Tettra (2023): What is Knowledge Management? – Produktivitätssteigerung und Zeitersparnis durch Wissensmanagement-Systeme.

https://tettra.com/article/what-is-knowledge-management -

LumApps (2023): Knowledge Management: A Comprehensive Guide – Verbesserungen bei Entscheidungsprozessen um bis zu 31,6 %.

https://www.lumapps.com/insights/blog/knowledge-management -

Document360 (2023): Enterprise Knowledge Management – Wissensarbeiter verbringen bis zu 30 % ihrer Arbeitszeit mit Informationssuche.

https://document360.com/blog/enterprise-knowledge-management -

Bloomfire (2023): What Is Knowledge Management? – Transactive Memory und Team-Gedächtnis.

https://bloomfire.com/resources/what-is-knowledge-management -

Wikipedia: Knowledge Sharing. Überblick zu Wissensmanagement-Ansätzen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_sharing -

Wikipedia: Corporate Amnesia. Begriff und Kosten von Wissensverlust in Organisationen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_amnesia -

Wikipedia: Tribal Knowledge. Implizites Erfahrungswissen („Stammeswissen“) in Unternehmen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tribal_knowledge -

Wikipedia: Transactive Memory. Gruppen-Gedächtnis und kollektive Wissensorganisation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Transactive_memory -

Research Repository, University of Galway (2023): The Economic Impact of COVID-19 on SMEs. Statistiken zur Digitalisierung im europäischen Mittelstand.

https://researchrepository.universityofgalway.ie/entities/publication/a34c7d23-1a0a-4047-bad6-9b1bf3d1a749

Behalten Sie im Blick, was wirklich zählt.

Unsere Arbeit lebt davon, Erfahrungen, Entscheidungen und Beziehungen nicht im Nebel vergehen zu lassen, sondern für die Zukunft nutzbar zu machen. Wenn Sie diesen Ansatz für Ihr Unternehmen spannend finden, sprechen wir gerne darüber.